物理科学与工程学院王占山、程鑫彬团队在非厄密物理领域取得重要进展,成果发表于《自然·通讯》

来源:物理科学与工程学院

时间:2025-02-06 浏览:

混合趋肤拓扑效应(hybrid skin-topological effect,HSTE)是一种同时涉及拓扑边界态和非厄密趋肤效应的物理现象。该现象最早于2019年在理论上提出,相关的理论解释和实验观测目前仍处于探索和研究阶段。在近些年的研究中,研究人员通常在周期性非厄密晶格中研究这一效应,需要在整个样品上都加上非厄密分布。此外,由于这种效应对应的本征频率是复数频率,这给实验观测带来了极大的困难。

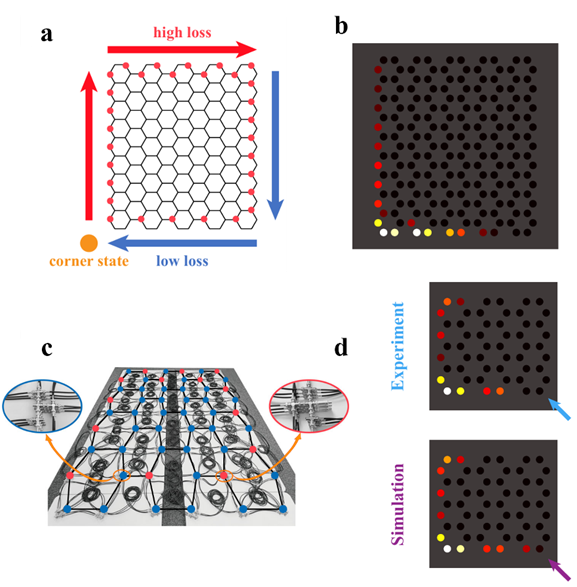

针对于上述问题,研究者提出了一种通过非厄密边界来诱导混合趋肤拓扑效应的新机制,并应用了合成复数频率激发的方法进行了实验观测。在该机制中,系统内部是否为非厄密并不是决定有无混合趋肤拓扑效应的关键因素。相反,混合趋肤拓扑态可以仅通过调整边界处的非厄密分布来产生和移动(图1a-1b)。随后,研究者利用传输线网络实现了该模型(图1c),并在合成复数频率激发下观测到了具有复数本征频率的混合趋肤拓扑态,与数值模拟结果保持一致(图1d)。

a.非厄密边界诱导的混合趋肤拓扑效应 b.混合趋肤拓扑态 c.实验照片 d.混合趋肤拓扑态的实验测量和模拟结果

该研究提出了非厄密边界诱导混合趋肤拓扑效应的概念,并且直接观测到了混合趋肤拓扑态。该思路对于拓扑激光设计等应用具有重要意义,表明系统中的体增益材料可以省略,从而大大简化系统设计和实现。此外,混合趋肤拓扑态局域位置的可调性为功能性非厄密设备的设计提供了额外的灵活性,例如位置传感器和波形塑形器。

该研究工作于2024年12月发表于《自然·通讯》(Nature Communications)期刊。同济大学姜天舒教授、2024级博士生张晨宇、香港科技大学研究助理教授张若洋为论文共同第一作者,同济大学程鑫彬教授、姜天舒教授和香港科技大学陈子亭教授为论文共同通讯作者。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-55218-6